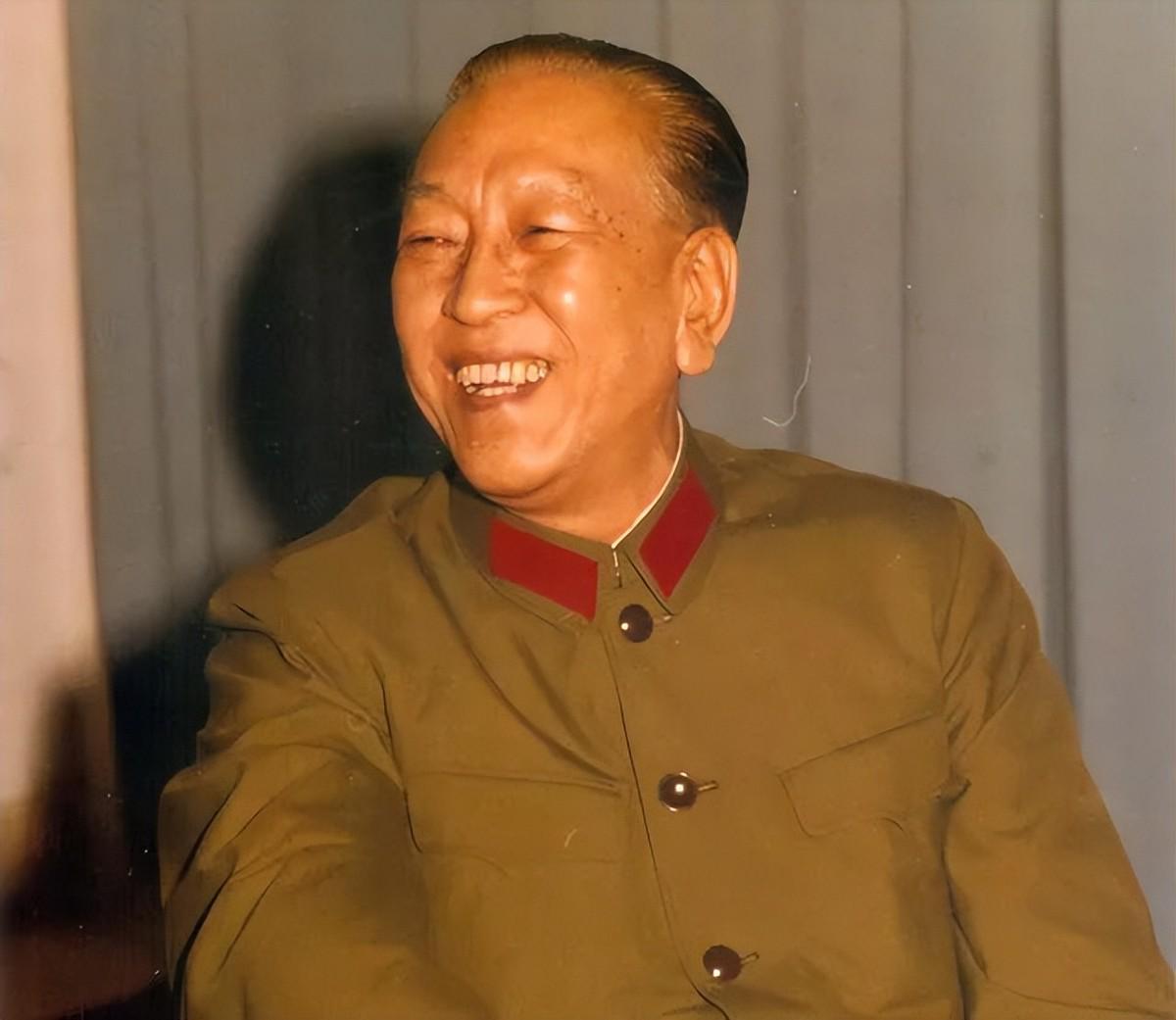

“1951年秋盈亚配资,你麾下到底统率过多少士兵?”斯德哥尔摩军官俱乐部里,一位头发花白的瑞典少将放低声音,好奇地盯着面前这位亚洲面孔的外交官。耿飚微微一笑,“大概十几万吧。”回答平静,却像一颗石子投入湖心,周围军官的表情瞬间凝固,随后爆出窃窃惊叹。瑞典常备军总人数不足十万,这个数字让他们难以想象,一位新中国大使的履历居然比整支瑞典陆军还“庞大”。

这幕小插曲,很快成为北欧军政圈茶余饭后的谈资,也给耿飚贴上了“将军大使”的标签。外界不明白:一名久经沙场的解放军高级指挥员,为何脱下作战服,换成燕尾服,在寒风凛冽的斯堪的纳维亚奔走?答案要从一年前的北京说起。

1950年正月,首都刚从战火硝烟中走出,外交队伍却捉襟见肘。国旗要插到海外,但谁来扛?毛泽东和周恩来定下一条原则:先从军队挑,吃过子弹味的人,靠得住。于是,一份名字清单摆在中南海会议桌上:十六人,其中十二名是师以上将领。耿飚名列其间。

命令传到西南,第十九兵团政委李志民笑眯眯地对副司令员耿飚说:“中央要你去搞外交。”耿飚愣住了,心里直犯嘀咕——自己外语只会半吊子俄语,西装领带更没摸过。几天后,他进京面见周恩来,硬着头皮提出“能不能等我把兵团整编完”。总理摇头,“国际舞台等不得,一线要的就是你这种见过大风浪的人。”

耿飚仍旧犹豫,周恩来干脆把难题抛向主席。毛泽东召见时语气轻松,“小老乡盈亚配资,你什么时候怕过?洋人也是两条腿。”一句话,让耿飚无路可退,他爽快立正:“听命令,马上动身。”保留军籍、不改番号,一位将军就这样改换战场。

再往前推,为什么周恩来、毛泽东会信任耿飚?原因不复杂。耿飚1909年生在湖南醴陵,13岁进厂打零工,18岁扛枪上井冈。长征途中他任红一军团第一师参谋长,四渡赤水、飞夺泸定,林彪一句评语:“耿飚的主意好用、炮火准。”抗战、解放战争,他从连排摸爬滚打到兵团级指挥员。换言之,他对“生死考验”四个字再熟悉不过。这样的人,周恩来放心把国家名片交给他。

1950年7月,耿飚带着妻子和十几位工作人员,坐上北京开往莫斯科的列车。那趟跨越欧亚的大地号晃了整整八昼夜。他第一次在火车上啃黑面包、第一次学习刀叉摆放,也第一次用蹩脚英语和苏联列车员打手势。抵达斯德哥尔摩时,北欧的夜色短促而明亮,海风夹着冷冽的铁锈味——这位“泥腿子将军”必须在这样的城市开局。

到任后,耿飚分秒必争熟悉业务:一边拜会瑞典政要,一边跑工厂、进船坞、看炼钢。毛泽东交代他“弄清北欧工业化细节”,他就带相机、带小本,白天考察,深夜写报告。十个月里,他写回北京的情报材料厚达一尺,技术参数密密麻麻。周恩来看后批示:“材料实打实,可作设备引进参考。”短短一年,耿飚用笔杆子换来“北欧三国工业手册”这份沉甸甸的成果。

有意思的是,在瑞典社交场合,他依旧保持军中作风,早晨六点出门跑步,七点吃完早餐准时进使馆。使馆人员不多,他干脆自己开车、自己修灯泡。一次瑞典外交部宴请,他穿着量身不久的燕尾服,却偏在胸前别上一枚小小的八一军徽。东道主眼尖盈亚配资,私下问起缘由,他回答:“我是军人,也是一名大使,二者并不冲突。”

1956年,日内瓦会议在即,周恩来需要一位对北欧政情熟、敢于临场周旋的帮手,点名耿飚。耿飚十几天内走遍丹麦、芬兰、挪威,替中国争取到宝贵的舆论支持。会后,他被调往巴基斯坦,任务升级:铺设中巴空中走廊。高原、沙漠、暴雨,他跑遍喀喇昆仑南北两侧,与巴方谈航权、谈技术标准,也谈油料补给。1964年4月,中巴航线首飞,一架伊尔-18从拉瓦尔品第起飞抵达上海,耿飚在现场挥手,眼角湿润却不事张扬。

正当事业高峰,旧患突然袭来。1970年,在地中海边更换窗帘时,他从梯子上摔下,左腿再次骨折。毛泽东得知后指示:“让他回国养伤,但别让他闲着。”于是,中联部部长的任命书摆到病床前。耿飚挂着石膏照样上班,文件自己背,车子自己开,风格没变。

1981年春,他出任国防部长,新军衔制度尚未恢复,耿飚成了“无衔部长”。有人为他鸣不平,他摆手:“衔不衔没关系,关键是把活干好。”三年后,他转任全国人大常委会副委员长,仍然保持普通干部作息,楼道里经常看到他拄着拐杖慢跑。

时间推到1988年7月,解放军恢复授衔。耿飚已经七十九岁,被授予一级红星功勋荣誉章。这枚金灿灿的五角星,他揣在手里看了半晌,只说一句:“算是军队对外交岗位的一种肯定。”

2000年6月23日凌晨,北京医院灯光微弱,耿飚静静离开人世,享年九十一岁。官方讣告中特意写下“外交家”一词,放在“革命家、军事家”之后。那些曾被他的坦率、幽默、坚韧折服的瑞典朋友、巴基斯坦朋友陆续发来唁电,他们仍记得当年的那句轻描淡写的回答:大概十几万吧。

对于耿飚本人,那十几万士兵只是数字;对于新中国,它是一段将军使命与国家需要交汇的印记。从井冈山到长城外,从昆仑山到波罗的海,耿飚走出的路,证明了武人的胆魄也可以在外交舞台发光。

领航配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。