1979年初,北京东交民巷天色微亮,乔冠华合上相册,忽然抬头对女儿轻声说:“这些老照片,替我收好。”寂静的屋内回响着他略带沙哑的声音,像是给多年纠缠的亲子隔阂划开了一道缝。谁也没想到,一句简单的嘱托牛客栈,会把众人拉回三十余载的跌宕往事。

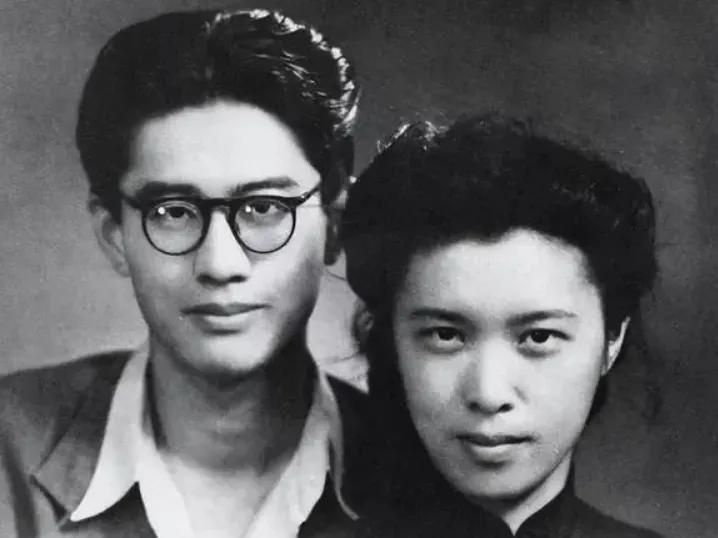

乔冠华出身书香,早年留学德国,回国后进入党的外事系统。1941年冬,他在陕北第一次见到龚澎——那位被周恩来称作“能以诗词论天下事”的女外交家。相识不过数月,两人分别奔赴不同战线,信件往来靠交通员转递。战火蔓延的年代,爱情就像邮戳,被汗渍、雨水反复浸泡,却始终清晰可辨。

龚澎当时已有丈夫刘文华。1942年10月,刘文华在太行山区突发急腹症,无药可救,临终托人留下纸条,寥寥数语把至爱与革命并列。噩耗传来时,龚澎正在延安翻译外电,她拽着报纸的手剧烈颤抖,却没落下一滴泪,只说一句:“我得把稿子交完。”硬撑了三日,她还是栽倒在窑洞外的黄土坡,被同事连夜送医。也就在那段灰暗时光,乔冠华几乎每天拎着一束野菊花探望,西北风吹裂了他略显斯文的面孔。

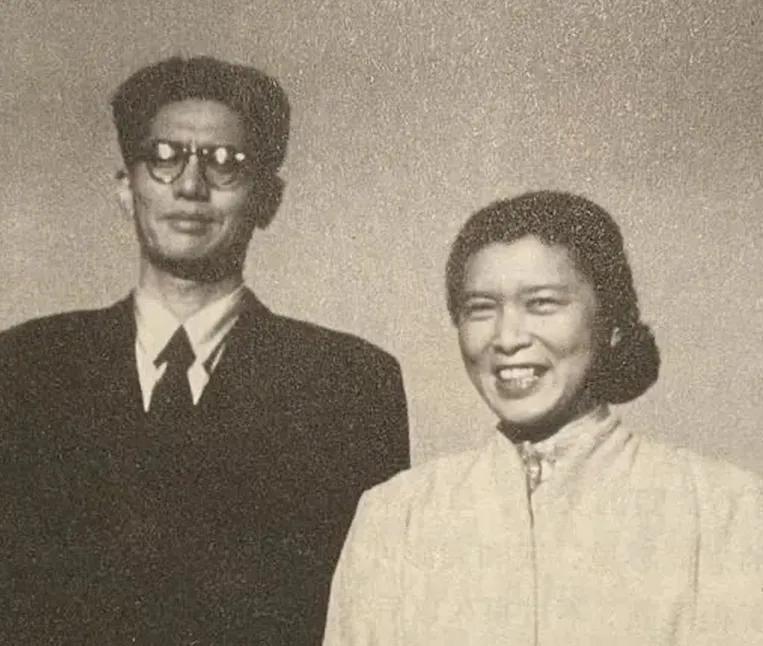

两人爱情的确有些仓促。1943年秋,他们在延河边举行了一场简单婚礼,一张老式合影里,乔冠华穿灰呢军装,龚澎披白色毛衣,笑意都藏在眼角。有人私下打趣:“双飞燕落在延河岸。”毛主席看完照片随口吟成八字:“天生丽质,千里姻牵。”那是他俩最常被引用的祝福。

婚后二十余年里牛客栈,他们的家庭像钟摆,随祖国命运来回摆动。朝鲜停战谈判、日内瓦会议、万隆会议……每一次重大外交场合,总能看到夫妻并肩的背影。乔冠华锋芒毕露,善于“即场成稿”;龚澎文字老练,常在他发言稿的边角加注提示。有人形容:“他像飞镖,她是羽翼。”1955年前后,他们先后迎来儿子乔宗淮、女儿乔宗恬。乔冠华工作繁忙,龚澎便常写小诗留在餐桌:“风月同天而我补缺,你只管破浪。”孩子长大后才懂,这是母亲对父亲的体贴。

然而,1970年春的一声闷响,打碎一切。龚澎在家中突发脑出血,当晚昏迷。乔冠华赶到医院,握着妻子冰凉的手,反复念着“达令不要走”。病情反复半年,她最终撒手,时年56岁。消息传出,不少同事哽咽:“外事口少了一支不摇晃的旗。”乔冠华从此常独坐长椅,手里攥着一张旧照片,一杯清酒浅尝辄止。

三年寂寞后,他遇见章含之——北外法语系出身,周总理曾收她为干女儿。两人都是失婚状态,感情来得猝不及防。年龄差距十二岁、身份差距一层“部长夫人”的光环,加上龚澎留下的深厚情感阴影,外界议论不断。乔冠华拎一身口碑上的压力,仍执意在1973年冬再婚。挑剔的舆论不曾让他退缩,他只说:“人总要向前走。”

问题在于孩子。儿子乔宗淮十四岁、女儿十二岁,正值青春,对继母天生戒备。新家搬到什刹海,一夜之间,餐桌的摆设、菊花的花瓶都换了样。少年敏感,认定母亲的位置被占,心里便横了根刺。1974年初,儿子毫无征兆搬去学校宿舍;半年后,女儿也随姑姑离开。乔冠华表面上装作释然,夜深却在书房抽闷烟,满屋薄雾缭绕。

事业也很快失速。1976年“四人帮”垮台后,他因种种原因被调离外交一线。昔日呼风唤雨的“乔老虎”忽然成了清闲干部,无文件可批,无谈判可打。章含之忙于外事教学,家里日渐沉默。尴尬的中年感牛客栈,让他越发思念早已分崩的亲情,偏偏开口又难,父子对峙像棋盘互锁。

事情的转折,在1978年初开始显现。儿子大学毕业面临报考外交部,却被人提醒“别让私事拖后腿”。他犹豫再三,还是给父亲写信,请求见面。那天,乔冠华端坐书房,灰西装被烟灰烫出小洞。见到儿子,他拧紧眉头,低声说:“先回家吃顿饭。”没再多责难,算是示好。女儿得知后,也在同年春回到堂子胡同老宅。少年时的疏离被时光磨平,他们开始主动关心父亲的身体,替他买药,陪他收拾旧书。

那也是乔冠华人生光线最暗的时候。礼宾序列里找不到他的名字,外媒也对他失去兴趣。反差巨大的落差,让许多风光人物难以承受,他却在孩子的陪伴下慢慢稳住心态。一次晚饭后,他喝了小半杯汾酒,叹口气说:“人啊,最红时身边不见一人;最黯时候,还是自己的孩子肯回来。”这句话后来被儿子记录在日记里,成为外界广为流传的感慨。

章含之对这段父子复合若即若离。外交学院的同事回忆,她偶尔在走廊说:“他跟孩子讲话,我就在书房批卷子,不打扰。”家庭重心逐渐偏向乔冠华与子女的相处,夫妻间的对话慢慢减少。 1981年冬,他被确诊肝功能异常,住进协和医院。女儿几乎每晚守在床前,替他读报。某晚,她试探问:“您还记得妈妈陪您第一次出国吗?”乔冠华微微侧头,眼疾已影响视力,却能清晰回忆:“1956年巴基斯坦纺织厂,那家伙送了咱俩一条雪白毛巾,你妈喜欢得不得了。”女儿闻言,嗓子一哽,却没掉泪——她明白,父亲从未抹去对母亲的深情,只是曾经难以启齿。

病情并未迅速恶化,他在医院里度过一个相对平稳的冬季。1982年春,他要求出院,“想回家晒院子里的石榴树。”医生最终同意。石榴树下,他捧着一本破旧的《江城子》,那是龚澎去世后他反复抄写的词:十年生死两茫茫,不思量,自难忘。儿女陪他晒太阳,有时小声讨论外交学院招生,他插不上话,却听得津津有味。

最后一次公开露面是1983年人民大会堂的一场纪念活动。旧同事说,他比从前瘦得厉害,额角斑白,讲话却仍然掷地有声。会后,他与几位外事老朋友握手,道别时轻轻一句:“保重,后会有期。”那天晚些时候,儿女开车带他回家,路过西长安街,他突然抬头望向人民大会堂屋檐,半晌未语。

1983年9月22日,凌晨一点二十分,乔冠华在北京医院心脏骤停。儿子守在身边,记录下父亲最后一句梦呓:“还是自己的孩子好。”那一刻,没有掌声、没有外交辞令,只剩两代人之间最朴素的牵挂。乔宗淮说,他终于读懂了父亲晚年反复强调的那层意思:荣华是过眼,功名也会褪色,能把你从谷底往上拖的,往往只是血脉相连的两双手。

此后多年,人们研究乔冠华的激辩风格、翻译功力、谈判技巧,却少有人深入讨论他与家庭的张力。其实这段被忽视的历史暗示了一个简单事实:再深的功业也架不住人心里的柔软角落。外交家纵横捭阖,回到家仍要面对柴米、医院、青春期的冷脸、晚年的病榻。龚澎的早逝、章含之的出现、儿女的出走与回归,像四段并不匹配的乐句,最终在1980年代初奇异地合奏出一段低缓尾音。

遗憾的是,乔冠华未能亲眼见到此后中国外交的更大舞台;欣慰的是,生命最后一页,他和儿女把难堪的沉默翻了过去。对友人而言,他是锋利舌尖;对国家而言,他是一枚暗藏锋芒的棋子;对孩子而言,他只是一个想把石榴树修剪整齐的父亲。世界舞台与家门口的小院,终究有不同的尺度。乔冠华在最后几年里才真正明白:再酷的外交辞令,也抵不过一句平常的呼喊——“爸,吃饭了。”

领航配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。