“1971年5月下旬,人民大会堂西大厅的电话忽然响了。”值班员把听筒递给正参加会议的罗青长,只听那头邓颖超压低声音:“小罗,恩来尿里见血,你们别让他熬夜,这事别告诉别人。”短短一句,罗青长心里掀起了大浪。谁都看得出优配无忧,总理透支的远不止身体,他把全部精力都压在几件要紧事上,其中最牵挂的,还是海峡那一端的台湾。

电话挂断,会议照常继续,周恩来忍着痛批阅文件,偶尔抬头问一句:“对台那条线,有新动静吗?”众人面面相觑,只有罗青长回答得干脆:“还在跟进。”在情报系统里摸爬滚打了三十多年的他知道,这位老长官急得很,越是临近生命的终点,越想为统一打开突破口。

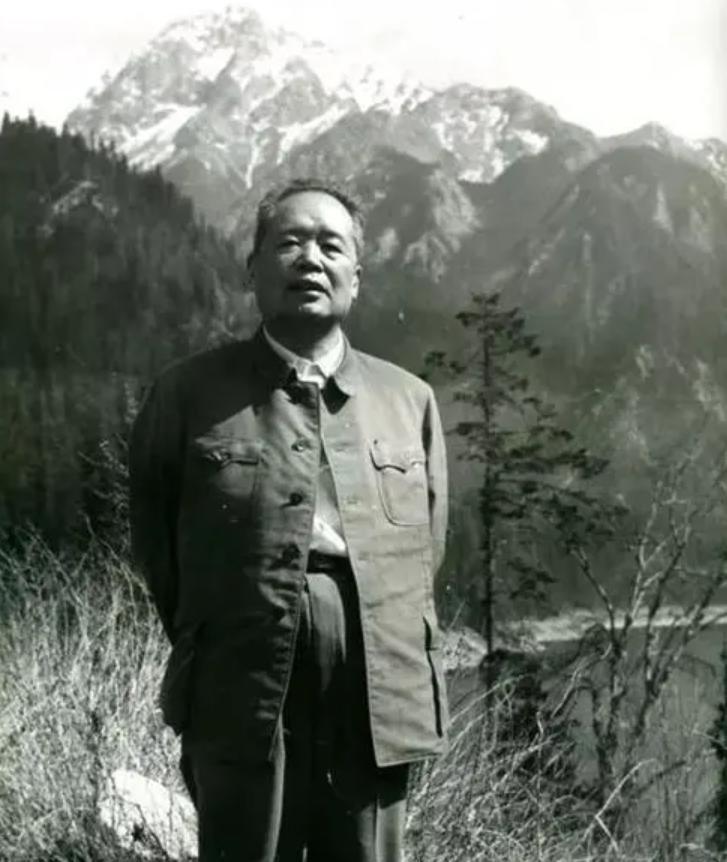

把镜头往前推,一九三四年,16岁的罗青长背着两尺来长的土枪,跟着红军走上雪山草地。饥饿困乏之际他曾把枪弄丢,被傅崇碧训得抬不起头;也亲眼见到三十多名女战士倒在乱枪之下,那股刺痛至死难忘。就在过草地前夜,一个重伤的小战士拉住他手臂:“罗青长,红旗得插满全中国。”那句话像火,烧在他胸口,后来无数次把他从危险边缘拽回来。

1938年,西安办事处的灯光整夜不灭。公开身份是机要秘书,暗地里罗青长要给敌后站点递暗号、转文件,还得盯死潜伏在周围的特务。吴德峰、戴笠手下人来查过多次,墙缝里搜不出一张纸,他一副憨厚相,心里却把线路全记得一清二楚。毛泽东看了他写的《三青团渗透报告》,点头说:“敌人的心思拐不过你的弯。”周恩来也拍他肩:“干得稳。”

几十年过去,罗青长由情报干事做到中央调查部部长,风声越大越沉得住气。1971年那场电话之后优配无忧,他对周总理的病情守口如瓶,只把工作节奏悄悄往前赶。可即便如此,周恩来仍将珍贵的体力用在批示“对蔡省三谈话要细查”这件事上,还在末尾连写四个“托”字。直到卫士把纸条拿走,他才合上眼歇一会儿,氧气管旁的指针不停晃。

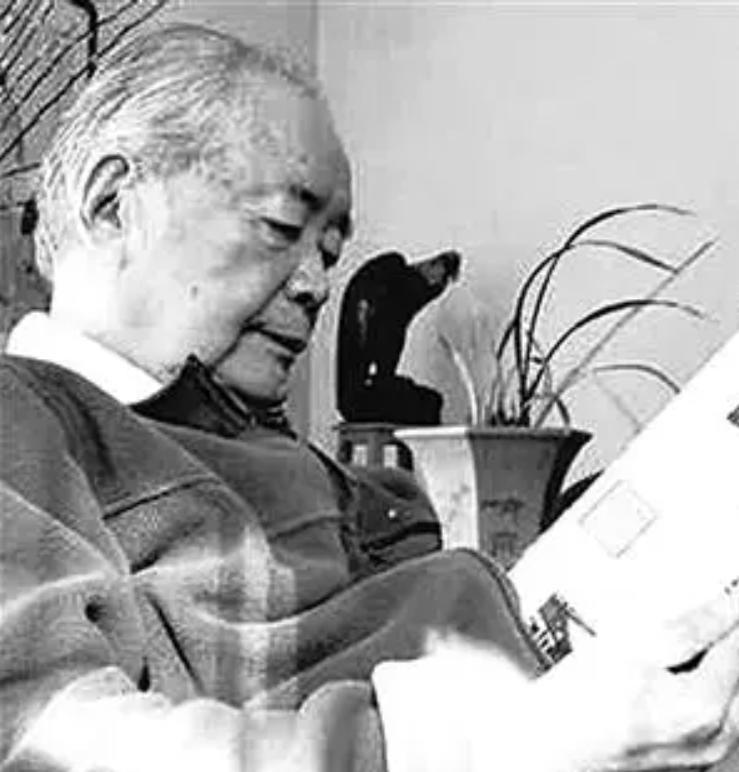

1975年12月20日傍晚,305医院灯火通明。罗青长受召赶到时,总理高烧不退,挣扎着撑起头:“青长同志,想不到我一病成这样,还能见你。”一句话没说完,人又昏过去。守到凌晨,他终究没再醒。走出病房那刻,罗青长的手背湿透——这是他与领路人最后的交集,也是周恩来最后一次点名约谈部门负责人。

总理去世后,他留下两条嘱托:一是骨灰撒黄河入海口,二是别忘岛内那些朋友,尤其张学良、张镇。张学良众所周知,张镇却鲜有人提。1945年重庆谈判,宪兵司令张镇帮周恩来护送毛泽东安全返驻地,周恩来念念不忘。如今人已长眠台湾,但这份情谊,总理仍要后辈记着——“日后台湾回归,张镇的功劳不能丢。”

有人问罗青长:总理临终前那次谈话,他到底交代了什么?1993年他才松口:“周总理说,不要忘记台湾人民,也不要忘记同我们有过患难情谊的人。”寥寥数语,却把几十年心血交代得明明白白。对台工作,从来就不是口号,而是具体人、具体事,甚至具体坟茔。周恩来曾专门让地方保护蒋、陈两家的祖坟,还嘱咐给于右任夫人做八十寿宴。“感情牌”听上去软,却是最硬的心理战,打得对方无话可说。

再说那批被关押的国民党战犯。1975年初,周恩来在长沙听取汇报,当即拍板先放二十五人。回京后他又加码,干脆全放,两百九十三名战犯重获自由。华国锋宣布:想回台湾也行,路费我们出。绝大多数留在大陆,理由很简单——共产党给了体面。当信息悄悄传到海峡彼岸,蒋经国只能暗暗皱眉:老周这一招,真挠到痒处了。

情报系统的行话叫“留一手”,可周恩来对统一问题从不留后手,该做的全做,该放的全放。罗青长明白,这是总理风格,也是他留给后人的作业。1976年1月15日夜,他陪同工作人员乘专机,打开舱门把骨灰撒向祖国大地。飞机在黄河口盘旋,风一卷,灰白色粉末被吹向海面。罗青长鼻子发酸,他突然想到,几十年前过草地时,自己背的干粮也被风吹走过;命运兜兜转转,这一把骨灰含着的期盼,比当年的干粮更沉。

此后岁月,罗青长仍守在信息口岸,对台档案厚了一摞又一摞。有人笑他是“守灯人”,他只摆摆手:“总理那盏灯,不能灭。”话说得素,却铿锵。今天站在海峡两岸的对照表上看,那些血管一样的秘密通路、那些看似柔软的关照手笔,无一不是后来的底牌。当年电话里那句“别告诉别人”如今已成往事,但罗青长一直没说透的是——真正的保密,是把全部热忱守在心里,不张扬,却永远不熄。

领航配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。